主讲人:孔祥毅

晋商在明清时期的商业活动中对会计核算和财务管理所做的创新与发展,包括龙门帐财务稽核、人力资源会计核算、记帐货币、票据流通与背书转让、转帐制度、银行清算、银行密押、资本管理、风险基金、安全支付等等,不仅适应了当时企业管理的需要,促进了中国商品经济的发展,而且在当代仍然有一定的现实意义。

一、会计制度

基本会计核算制度

晋商在清代已有了比较严密会计核算制度,特别是票号,其会计核算制度包括报账制度、清账制度、移交制度、费用开支制度,以及结账和分红制度几个方面。下面以票号的会计制度为例作一简要评介。

1、报帐制度

定期报账是总号控制分号的重要制度。各分号账房除要在日常随时向总号账房反映其经营活动情况外,一般还有定期报告──旬报和月报的要求。这些报告资料,在总号与分号之间发挥着神经传导作用,不仅可以通过会计报告财务资料,便于总号掌握各地的经营动态,而且总号还可以通过对分号会计报告的审核,发现问题,及时纠正,以防银钱损失和营私舞弊现象的发生。

2、清账制度

山西票号在长期的经营活动过程中形成了一种独有的清账制度。票号把一年分为春、夏、秋、冬四标,每标选定一日作为清账期。清账期一到,先将前期账目轧死,以划清清账的界线。然后以凭证、账簿为根据进行清算。清账完毕,账房和大掌柜必须向业主呈送清账报告,揭示清账中发现的问题,以便及时做出处理,防止差错事故的扩大。

3、移交制度

票号中各分号的执事,一般任期为三年。三年期满,须开具清账,详细报告经手之账项,经审核无误,方可离任返乡。账房会计主管离任,也有开列清单交待账目的要求。新上任的主管清账盘查无误,方可接手任事。

4、费用开支制度

票号对业务经营活动过程中所发生的各项费用开支,都有比较严格的控制。如凡不“吃股”[1]的伙友,其薪水开支按照等级都确定有固定的数额;如路费一项,凡分号职员回家,须随身携带折子两本,一本记行李,一本记路费,到达总号时由庶务进行检查,其路费按标准报销入账。此外,对于职员的伙食、衣服及零用都规定有开支标准,不得随意扩大开支。

4、结账与分红制度

山西票号的分号会计每月须编制“月清册”向总号报告;总号会计也要向大掌柜呈送全号的“月清册”,作为结算一月账目的依据。每逢决算期至(一般在旧历十月底),分号与总号账房均以月清册为基础统造年度清册,作为一年的决算报告。年度清册抄报一式数份,一份送大掌柜,其余分送各股东,并于次年正月财神日开会通过。按照票号的规矩,每3~5年进行一次大算分红。

基本会计方法

在长期的业务经营活动过程中,山西票号形成了自己的一套会计方法,以有效地加强票号业务的管理。这套会计方法包括以下内容:

1、账簿设置

票号的账簿组织体系以中国传统的账簿组织体系“三账”为骨干。“三账”是指“草流”(也称作底账)、“流水簿”和“总清账”(也称作老账)三种账簿。“草流”用于营业时赶急暂记,起原始凭证的作用;“流水簿”用于整理账目,具有日记账的专门作用,一般于当日晚间由“草流”整理记入;“总清账”用于分类核算,相当于我们现在的总账,根据“流水簿”按旬定期登录。

按照账簿的作用和登记内容,票号的账簿组织可以划分为基础账簿、业务账簿、结算账簿,以及辅助账簿四种类型:

(1)基础账簿即前述三账。三账所提供的资料,是票号账房核算的基本资料,其他各账记录均以此作为基础。

(2)业务账簿包括业务分类账和往来总账。业务分类账有汇兑账(专门用于登记往来汇兑事项)、存款账(专门用于登记客户的存款)、浮账支出(专门用于登记客户活期存款所发生的支出)和放款账(专门用于记录对各客户的放款);往来总账,包括专门用于反映分号票庄往来汇兑账目的“各地往来总账”和专门用于记载与本埠钱庄、商家往来账目的“本埠往来总账”两种。这两个部分既是票号账房反映、控制整个业务经营活动过程的重要账簿,也是票号核算、审查的重点。

(3)结算账簿包括月清和年总两种,可以以此代替红账,向财东和股东报告账目,也可以以此为依据抄录红账,编制出正式的会计报告。

(4)辅助账簿是服务性质的账簿,它服务于盈利分配和经营管理的需要,主要包括:用于记录创办票号的合同、协议,以及各年股利分配情况的万金账;用于登记各分号伙友返乡探亲的行李、路费等方面的路居账;专门记录票号伙友入号时的保单,作为违章责罚伙友依据的保荐账;以及专门用于记录票号员工违犯共同遵守的规则所遭受的经济惩罚的规账。

在票号所运用的账簿组织体系中,基础账簿和结算账簿为各业通用账簿,它具有全面控制作用。业务账簿则体现了票号的专业特点,起分类控制作用。尤其是通过这类账簿设置,加强了对往来账项的管理,保证了票号业务经营活动的正常开展。辅助账簿不仅起着补充作用,而且把对经营活动的控制同对人身的控制结合起来。

2、记账方法

现有史料证实,票号所运用的记账方法大体有三种。

第一种是“以现金为主体的单式收付记账法”,是对日常的会计记录,以“收、支(付)”作为记账符号,而在月结,季结、年结和会计报告编报方面则多以“入、出”作为集合账目的标志。

第二种是“三脚账”,其对非现金交易的转账事项记录,需同时记入来账(即收账)与去账(即付账)两方,其余现银(也称现金)出纳及货物买卖账项,则仅记其一方。“三脚账”部分地采用复式记录方法的实践经验,直接给后来“龙门账”和“四脚账”的创立以重要启示。

第三种是部分票号在清代后期采用的复式记账方式的“龙门账”或“四脚账”。以下对龙门账做一具体说明。

明末清初,著名学者傅山先生参考了当时的官厅会计和“四柱清册”记账方法,设计出一套既简单又实用的民间商业会计核算方法——“龙门账”,促使我国记账方法由单式记账向复式记账转化,形成了“有来源必有去路”的复式记账原理。它把民间商业中的全部经济事项,按性质、渠道,科学地划分为进、缴、存、该四大类,分别设立帐目核算。进,是指全部收入;缴,是指全部支出(包括销售商品进价和各种费用等支出);存,是指资产并包括债权;该,也称欠,是指负债并包括业主投资。当时的民间商业,一般只在年度终了办理结算(即现在的决算),就是核实和整理一年的经营成果,以便向业主作交代。年结,就是通过“进”与“缴”的差额,同时也通过“存”与“该”的差额平行计算盈亏。如果“进”大于“缴”,就有赢利;否则,就有亏损。它应该与“存”、“该”的差额(即盈亏)相等。”

这进、缴、存、该四大类的相互关系是:

进-缴=存-该………………… (1)

该+进=存+缴………………… (2)

每当结算时,以此来验算两方差额是否相等,并据以确定当年盈亏,称为“合龙门”。它的帐务处理程序图如下[2]:

票号的财务账目是在此基础上形成的,但账目更为详细。账目总体上分为作为原始记录的流水账,分门别类的分类账(这种账按门类又分为20余种),以及记载现金来往的现金账。同一笔经营活动分别记入不同账目中,互相核对就可以防止内部人贪污等行为。1879年(光绪五年)因山西连续大旱,有外地捐款1万两,由三晋源汇至太原的一家小票号百兴源,官府未及取出,被该号王鉴、车跃龙、贾世源私吞,此事在1883年查账时被查出。这表明票号的财务簿记制度是有效的。

下面是1852年(咸丰二年)日升昌票号清江浦分号的总结账:[3]

元年冬月底起至二年冬月底总结

(一)收项

一宗元年结存本平足纹银1797.63两

一宗共收各处会票本平足纹银188788.72两,计开如下:

收平遥会票 | 36321.24两 |

收京都会票 | 47849.10两 |

收苏州会票 | 28130.65两 |

收扬州会票 | 35535.59两 |

收西安会票 | 28027.28两 |

收开封会票 | 9512.44两 |

收南昌会票 | 1698.06两 |

收长沙会票 | 1191.47两 |

收汉口会票 | 236.75两 |

收广州会票 | 61.04两 |

收重庆会票 | 25.10两 |

收成都会票 | 200.00两 |

一宗除付外净得现利银3744.72两

一宗共余平色银1218.52两

四宗共合收本平足纹银195549.59两 |

(二)交项

除一宗共交各处会票并发扬标足银188800.34两,计开如下

交平遥会票 | 3203.34两 |

交京都会票 | 28659.74两 |

交苏州会票 | 31914.77两 |

交扬州会票 | 104661.06两 |

交开封会票 | 14764.46两 |

交南昌会票 | 3612.77两 |

交西安会票 | 1622.24两 |

交广州会票 | 142.55两 |

交汉口会票 | 124.41两 |

一宗借贷账除外该净该外在账利银714.16两

一宗房租伙食杂支疲账961.89两

一宗撇春和钱店疲账银285.00两

以上除讫净该存本平足纹银4788.20[4]两

(三)计开实存

一宗现存扣实足银10941.56两

一宗外该借贷本平足银7500.00两

一宗外该在帐利银261.72两

一宗家具作本平足银100.00两

(四)计开该外

除一宗该外借贷本平足银13039.30两

一宗该外在帐利银975.88两

以上除讫净合结存本平足纹银4788.10[5]两

(五)附录(略)

……

3、结算方法

山西票号的结算,主要涉及两个方面,一个是总号与分号之间汇差的结算,另一个便是月末和年终结册的结算。

⑴汇差的结算

汇差的结算,是山西票号的一项繁重工作。实行一月一小结,一年一总结的制度,分号运用“月清”、“年总结”两种账册,在向总号报账时进行结算。“月清”逐月报送,“年总结”每年冬月(即十月底)决算时报送(票号结账年度为每年的十月底)。“月清”是折纸抄报,故也叫“月清折”;“年总结”则是长方形的麻纸装订的账册,按照四柱清册的办法,把一年内收交汇款数、利息、汇费收支数,及分号各项支出综合登入账内,最后得出与总号的存欠数。至于分号的存款和放款实绩,则不报告总号,因为与总号盈亏没有关系。

总号依据分号报送的“月清”或“年总结”,待与各分号月清复核无误后,按收交差额(即分号与总号往来差额)分别登入总分号往来账,即完成汇差的清算。就总分号汇差来说,分号收入大于付出的差额,即收存总号银两数;分号付出大于收入的差额,即总号短欠分号银两数。不论总号欠分号或者分号欠总号,因为票号实行总号统一核算制,总号统负盈亏责任,所以总分号间这种汇差均不计算利息。票号年总结账是按四柱清册的理论进行核算的,即旧管、新收、开除、实在四柱核算。总结账的内容,基本是按四柱进行的,但与一般又有不同。不同点在于它把会票收交和营业收支两项合并,求得收交或得付净差,这样在新收与开除两项中,便出现了同收的情况。这种汇差扎结的方法,票号坚持百年之久,称做“相杀法”。

⑵年终结册的结算

山西票号每月要进行“合龙”结算,集中检查过账有无错误及遗漏。“合龙”结算所运用的“进-缴=存-该”的基本公式,反映了我国古代的会计工作者对复式簿记原理的初步认识。“合龙门”原本是古代兴建堤坝和桥梁工程所用术语,如修筑堤坝,一般先从两端施工,最终于中间接合,称为“合龙门”。“龙门账”采用双轨计算盈亏,通过差额试算平衡,勾稽全部账目,其重要性与兴建堤坝和桥梁工程中的“合龙门”一样无二,故用此名。

“龙门账”采用的“合龙”方式有两种,一是在账面上进行“合龙”结算,即在“总清账”中开辟专门账页,分列“进”、“缴”、“存”、“该”合计数,然后运用“合龙”结算公式验证“龙门”是否相合。凡采用账面“合龙”者,便不再另外编制“结册”;二是在“结册”上进行“合龙”结算,即在“进缴结册”与“存该结册”之间进行这一工作。“合龙”试算平衡法的具体运用较为简便,无论是在账面上“合龙”,还是在“结册”上“合龙”,都是通过“合龙”结算公式加以确定的。这个公式的两边是两条计算盈亏的轨道,表现方式不同,目标却完全一致。凡双轨所计算盈亏数额相等,便称为“龙门相合”,如不等则称为“龙门不合”。“龙门相合”表示本期账目的日常记录和结算工作正确无误,加盖“龙门相合”的戳记,以示了结;如“龙门不合”则说明本期账目的日常记录和结算存在问题,必须及时加以查核,校正错误,直至“龙门相合”为止。

二、财务管理制度

创设记帐货币单位

人们称票号“汇通天下”。它之所以能如此,首要条件是在当时周行银两和各地平码千差万别的情况下,它自设平砝,通过折合,起着统一平码,统一记账货币单位的作用。

在清代,周行银两。各地平砝大小不一,纹银成色有高有低。一埠之地,又有多种平砝。如北京,那时就有“京公砝”、“京四平”、“京二两平”等数种。这些平砝名称不同,大小有异。[6]为了较量各地平砝的大小,以便建立自身统一的记帐货币单位,在度量衡没有国家统一标准情况下,每个票号都不得不建立自己的平砝制度,与各地之平砝权衡,较出每百两比自置的平砝大多少或小多少,作为银两收交的标准,并凭以记帐,维护交易双方的利益,这种制度就是票号的本平制度。[7]比如大德恒的平砝,以一百两为单位与北京各平比较,“京公砝”小二两七,“京四平”小三两三,“京二两平”小五两三。又如,上海“豆规银”一千两,合上海“申公砝”九三一点五两,合大德恒本平只有九二零点一三五七两。[8]

本平不仅是汇兑的必要,而且是票号记帐中不可缺少的。只有本平才能把用各种平砝收交的银两权衡统一起来,使票号债权与债务在账簿有一个统一的单位。否则,度量衡单位的不统一,就不能正确地反映出票号的资产负债状况。

晋商的本平制度也为票号在承担汇兑存放款业务的过程中获得“余平”提供了条件。所谓余平,就是票号在收交银两中,由于各路平砝折合的原因而多余出来的银两,这是票号的营业以外收入。

余平是怎么来的?以大德恒为例:

甲、上海——祁县

上海:申公平1000=祁公平925.88=大德恒本平920.1357

祁公平1000=本平993.7

上海—祁县(上海收申公平,祁县付出祁公平)

上海收申公平1000=(折)大德恒本平920.1357

祁县付出申公平1000=(付)祁公平925.88

=(折)本平925.88×993.7/1000

=本平920.046956

净利920.1357-920.0469567=本平0.088744

祁县——上海(即祁县收祁公平,上海付出申公平)

祁县收祁公平1000=(折)大德恒本平993.7

上海付出本平993.7=(付)申公平993.7×1000/920.1357

=申公平1079.949403

=(折)祁公平1079.949403×925.88/1000

=祁公平999.9035533

净利祁公平1000-999.9035533=祁公平0.0964467

乙、北京——祁县

京公平1000=祁公平978=大德恒本平973

祁公平1000=大德恒本平993.7

北京-祁县(北京收京公平,祁县付出祁公平)

北京收京公平1000=(折)本平973

祁县付出京公平1000=祁公平978

=本平971.8386

净利本平973-971.8386=本平1.1614

祁县——北京(祁县收祁公平,北京付出京公平)

祁县收祁公平1000=(折)本平993.7

北京付出需本平993.7=(付)京公平993.7×1000/973

=京公平1021.274409

=(折)祁公平998.806372

净利祁公平1000-998.806372=祁公平1.193628

余平利润的根源在哪里?研究余平利润的来源,不仅要通过比较,也需要借助数学方法。

首先看大德恒平码的设置:

1>1000两京公平=967两大德恒码

1000两京公平=972两祁公平

1000两祁公平=993.8两大德恒码

2>1000两京公码=973两大德恒码

1000两京公码=978两祁公平

1000两祁公平=993.8两大德恒码

在1>中,如果按正常的思维方式来看,972两祁公平=967两大德恒码,这个式子应该是成立的,即其与1000两祁公平=993.8两大德恒码应该是对应成比例。事实上,967/972≠993.8/1000 。

在2>中也一样存在着这样的问题,即978两祁公平=973两大德恒码,与1000两祁公平=993.8两大德恒码相互矛盾。

正是这种简单的两两折合,而又相互不可替代,在平码折合收受过程中,产生了余平。使得票号在汇兑过程中有了这块特殊的利润。

其次再来看大德通的平码设置:

1>1000两申公码=951.16两京市平

1000两申公码=987.2两大德通本平

1000两京市平=966.8两大德通本平

2>1000两申公码=949两汉钱平估宝银

1000两申公码=987.2两大德通本平

1000两汉钱平估宝银=969两大德通本平

同样,大德通在平码设置上同样也遵循了大德恒的规则使得有了余平的利润。即951.16/987.2≠1000/966.8 ,949/987.2≠1000/969 。而且明显在比例上存在很大的差异,如,1>中,1000两申公码=951.16两京市平,1000两申公码=987.2两大德通本平,仅仅从数值上体现,951.16<987.2,通过常理推断,在大德通票号之内,至少会有京市平要比大德通本平大。而恰恰在1000两京市平=966.8两大德通本平中,体现出了京市平要比大德通本平小。在比例中体现的差异就为 951.16/987.2<1,而1000/966.8 >1。2>中也同样存在这样的情况,即949/987.2 <1。而1000/969 >1

通过大德通平码的设置也正好说明在各路平码中不能讲究竟是那个大,甚至在同一个票号也不能确定。

在这里值得关注的时,各票号余平的大小差异很大。通过计算可看到大德恒余平在数值上的体现,要比大德通的小的多。出现这种结果不是巧合,而是取决于票号的平码设置。只要是在满足余平实现的区域中,任何值的设置都是可以的。只是考虑现实问题,不可能出现非常离谱的设置。大德恒的余平比大德通的余平相对要大很多源于平码满足值的设定上,即在满足区域内离界值点越远,余平在数值上的体现就越大,且在折合成票号自己的货币号后,设置值减去界值的绝对值又约等于余平[9]。这也是在各票号之间各自为政,互不参考的原因。通过追溯余平利润来源,正好回答了“大德通本平究竟比大德恒大几分,是很难找出一个标准来的”[10]问题。

但本平不仅在不同的票号和不同的联号中不统一,就是在统一联号中也是各自为政,极不一致。大德通与大德恒都是祁县乔家的股东,是一个联号,但大德通本平比大德恒本平大。所以知道大德通本平比大德恒的大,是通过与各路平码折算中表现出来的。比如,祁县“祁公平”每百两比大德恒本平小六钱二分,比大德通本平由小六钱六分,差数是四分。北京“京公砝”每百两比大德恒本平小二两七钱,比大德通本平则小二两七钱一分,差数为一分。从而可见,大德通本平究竟比大德恒本平大几分,是很难找出一个标准来的。票号本平的各自为政,恰恰说明了它的封建性质。

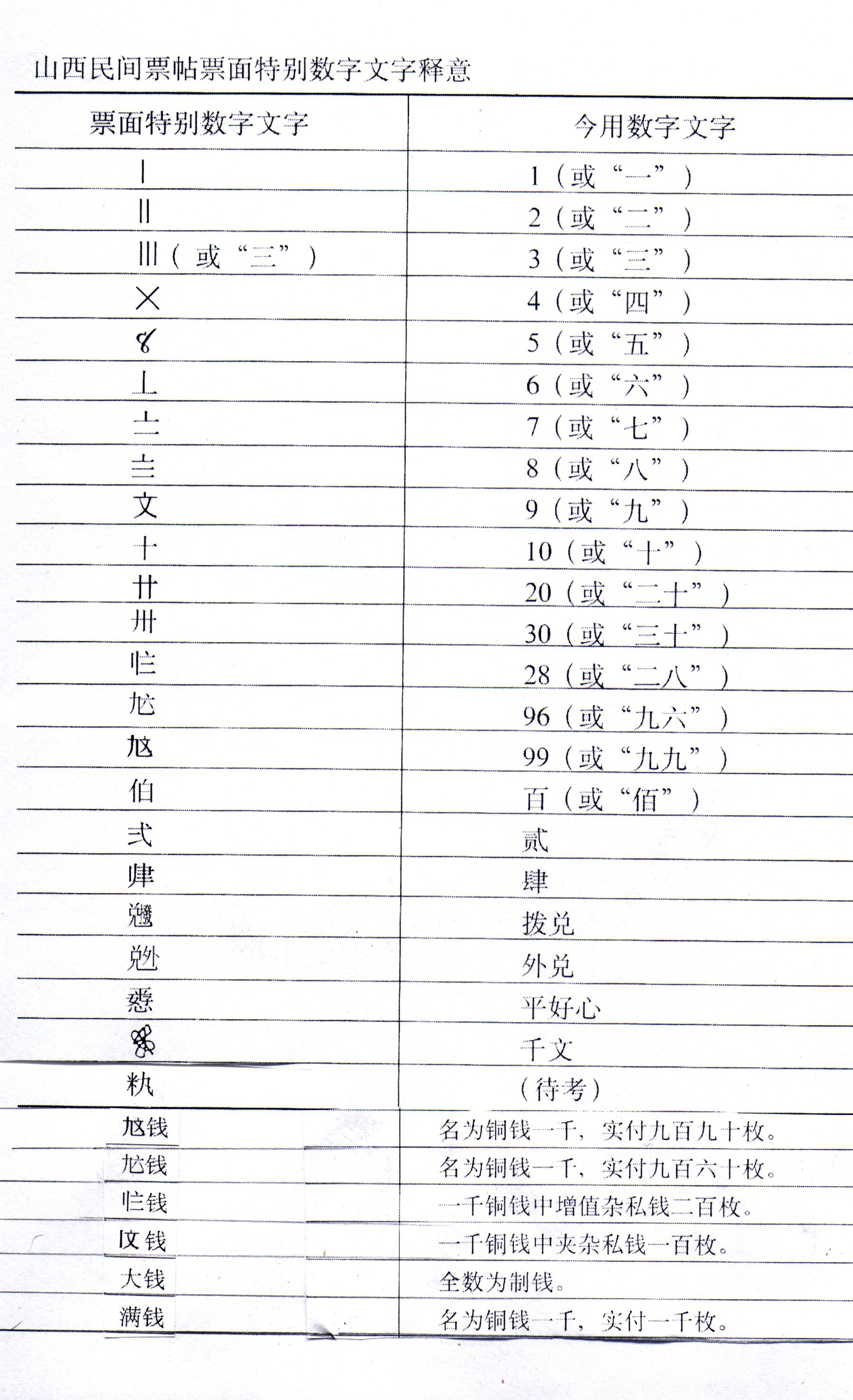

创新记帐核算符号

由于明清货币是银铜平行本位,铜制钱以个计数,由于私铸原因,制钱计数常常根据地区情况大小搭配,或者实行“短陌钱”,如内蒙古“归化厅与外厅向不一致,相传乾嘉时以八十抵百,历年递减,至光绪季年,低至一八抵百,而外厅则较稳定,凡短陌钱俗谓之城钱,足百谓之满钱。”[11]白银货币也有银两成色、平砝的不同。因而会计帐目记载常常需要记明什么标准的钱、多少钱。晋商在货币收付和会计核算中,逐渐创造出一些记帐符号,方便帐目记载和审查。举例如下:[12]

严格账务管理

票号对于账务管理十分重视。核算按照“旧管、新收、开除、实在”四柱清册设立。各票号账簿多至十几种,有万金账、流水账、总账、汇兑账、存款账、放款账、现银(钱)账、埠际往来账、浮账等。账簿登记要做到日结、月清、年总结。在总号与分号之间,由分号做出“月清”和“年总结”,按时报回总号。总号对各分号经营盈亏状况一目了然。票号向财东报告经营业绩,先由总号汇结各号年总结后,再加总号本身业务,综合编制成“清单”向财东报账。票号对账务管理的基本要求是“账账相符,账实相符,撇除死呆,不留虚浮”。票号账务管理严格,故对账房先生、帮账人员的选拔十分苛刻,一要人品好,二要脑筋灵,三要写字好,四要出手快。

创新财务制度

“倍本”、“厚成”、“公座厚利”是晋商在财务管理中的创造,目的是用来扩大流动资金,提高企业经营实力。

所谓“倍本”,是在账期分红时,按股东股份比例,包括实物资本股和人身股所提留的一部分红利。这部分资金归个人所有,但留在企业参加周转使用,只付给利息不分红,借以扩大经营中的流动资本。还是为了这个目的,还规定东家的存款也存入本号,只支付利息,不参加分红。还有的以另一堂名作为“统事”存入。日升昌票号的“统事”有200多万两,它是东家在大帐期所分红利未提,作为“统事”存放在号中的。以“统事”名义存入的资金,一旦发生亏赔,用于冲抵损失,没有冲抵亏赔,其所得利息由东家与伙友共享,如果东家没有提取的红利不是存入“统事”而是号中普通存款,其存款利息归东家独享,伙友不得分肥。凡是进入票号的资本,不管哪种形式的资本,任何人不得抽走。一些票号原来的资本并不多,但由于提取“倍股”较多,有时副本比正本还要多出几倍。如大德通票号在1884年(光绪十年)改组时,有在中堂、保和堂、保元堂、既翁堂、九德堂这5家股东投资,每股5000两,货币资本股20股,合计正本资本10万两,历年倍本情况是:1892年(光绪十八年)每股倍本1500两,共倍本30000两,正本副本共计13万两;1896年(光绪二十二年)每股倍本500两,共倍本10000两,正本副本共计14万两;1900年(光绪二十六年)每股倍本1000两,共倍本20000两,正本副本共计16万两;1904年(光绪三十年)每股倍本1000两,共倍本20000两,正本副本共计18万两;1908年(光绪三十四年)每股倍本2000两,共倍本40000两,正本副本共计22万两,加上人力股倍本23650两,当时大德通票号实际资本达到25万两。[13]

“厚成”,是在年终结帐时,将应收帐款、现存资产予以一定折扣,使企业实际资产超过帐面资产,以增加自身积累。“公座厚利”是在帐期分红时,在财东银股和职工身股未分配之前先提取利润的一部分作为“公座”,以便“厚利”,相当于公积金。它与倍本的区别在于,倍本是在股东红利中提取,公座是在身股和财东银股分红前提取。这一些作法,都是为了在经营中尽可能扩大流动资本,确保流动资本的充足率,争取更多营利的办法。

三、对会计学的贡献

中国早期的复式记账法

晋商创造的龙门帐,是中国早期的复式记账法。 “龙门帐”的“合龙门”,至今仍然是科学的会计原理之一,有的会计学家甚至认为“龙门帐”是我国会计的开端。其对我国会计发展的贡献主要体现在:

第一,促使单式记帐向复式记帐发展。进、缴、存、该全面连续地核算,解决了过去单式记帐法难于满足的要求。

第二,发展了记帐原理。如傅山把帐目统叫流水帐,现金帐叫“银钱流水”,进、销货日记帐叫“货物流水”,他们从实践中认识到资金运动和物资运动如同“流水”,这与美国人把会计核算的经济活动比作川流不息的水是一样的。治水筑堤坝最后要合龙,在帐目中“有来源必有去路”,通俗又浅显地把资金来源和资金去路的关系比作“合龙”,如同西方会计把轧帐叫做平衡一样。我国商业系统长期实行的增减记帐法,将全部帐户分为经营资金及其来源的帐户和经营过程的帐户。资金去路类和资金来源类帐户,就与“龙门帐”中的“存”和“该”基本相同,收人类和支出类帐户,就与“龙门帐”中的“进”和“缴”基本一致。商业会计中的经营情况表和资金表的基本结构,与“龙门帐”的进缴表和存该表也基本相同,通过经营情况表中收支对比核算出来的盈利,与资金表中资金去路和资金来源对比计算出来的盈利相吻合,正是“合龙门”的原理。

第三,初步明确了会计的基本职能。“龙门帐”通过对进、缴、存、该四大类的记帐、算帐、报帐等几个环节,对商业经营过程进行控制和观念总结,为经营管理提供信息,并作为业主对今后工作决策的依据,基本上起到了反映经营情况、监督经营行为和促进经营发展的作用,初步确定了会计基本职能。

世界最早的人力资源会计

明清时期的晋商,已经意识到了把所有因素转化为财务运作的可能和价值,并有效地进行了运作。人身股就是晋商企业制度在财务核算的延伸,其基本内容如下。

商号的主要职工,从大掌柜(总经理)到业务骨干,都可以由财东(投资人)根据他们的任职时间、能力高低和贡献大小,授予一定的股份,称为“身股”或“顶生意”,并在财务年度结算时与财东的资本股一起参与利润分红。这个转化可谓晋商的绝妙创意。“人身股”制度把劳动力作为资本,与实物资本一起参加商号的利润分配,实质上就是今天所倡导的人力资源会计,它比美国人在20世纪60年代创立的人力资源会计要早四五百年,是晋商对财务管理的深入理解和透彻发展。票号用顶身股的办法,把一部分或一半多的利润,让渡给部分职工,使票号效益同一部分职工的切身利益紧密结合起来,是大部分票号百年不倒的一条重要经验。把劳动力当作资本,对劳动力资本进行衡量与考核,使劳动力资本和实物资本在企业利润分配中处于平等地位,是晋商长盛不衰的秘密武器。

票号的资本股一般为10000两白银为一股,也有高于或者低于10000两的。大掌柜一般为一股。因为各个商号的资本股每一股的货币数量(白银两数)不同,所以各商号大掌柜的一股人身股所代表的货币数量是不相等的。

由太谷商人王相卿和祁县史大学、张杰组建的大盛魁,历经二百多年,职工人数最多达到7000多人,它规定每3年为一个大帐期(会计年度),进行一次决算分红。分红时把公积金的积累和运用放在重要的地位,以公积金的增长为衡量3年内经营成果的主要标志,然后才是每股分红,最盛时一股可分到10000两白银,财东和掌柜及顶股员工均受其益,每遇帐期总结,都要评定职员功过,检查三年的成绩和问题,整顿人事,调整“身股”厘数。据说,大盛魁后期“人身股”总数已经超过了股东的资本股总数。

再看大德通票号的“人身股”情况,据1889 年(光绪十五年)分红帐记载,1885—1889年(光绪十一年至十五年)帐期共获余利24723.03两,资本股和人身股共29.7股,每股分红850两。其中乔在中堂等资本股20股,马培德等23名职员人身股9.7股。在这23名享受“人身股”待遇的职员中有3名是已去世的职工。[14]1905—1908年(光绪三十一至三十四年)帐期获利743545.25两,资本股和人身股共计43.95股参与分红,其中,资本股仍为20股,人身股达到了23.95股,顶股职员为57人,每股分红16917.98两。[15]根据史料,山西商人的人身股不是每个职工都能得到的待遇,只有在思想和业务方面,包括德、勤、能、绩表现优秀的正式职员才能顶股。这说明,当时已经把劳动力当作了资本,对劳动力资本的衡量与考核,已经注意到了劳动者的劳动数量和劳动质量。劳动力资本和实物资本在企业利润分配中的平等地位,是人力资源会计核算的基础。

但是遗憾的是,美国人的人力资源会计在60年代提出,80年代介绍到中国,至今还有人在说这是美国人的创新,是管理学和会计学的前沿,而中国人自己创造的人身股制度与人力资本核算虽然四五百年了,却没有引起应有的重视。

资本股是包括货币资本和实物资本为形式的物化劳动投入企业的资本,是创造新价值必不可少的要素;劳动力资本是以活劳动形式投入企业的资本。实物资本与劳动力资本共同构成了企业的推动力,共同创造了新的价值,实现了价值增值,那么劳动力资本所有者就有权力与实物资本所有者一起平等地参与企业利润的分配,这是合情合理的。现在来看,晋商当年会计核算是比较简单的,他们处理人力资本股与实物资本股核算中的具体问题主要有:

第一,哪些劳力可以顶股问题。由于劳动者受教育的投资不同,所以劳动者的智能、技能不同,加上个人奋斗的程度不同,以及他们掌握的信息和经验不同,所以晋商只给高中级职员顶股,并不是企业所有劳动者都可以顶股份。

第二,劳力顶股的标准问题。晋商当年根据劳动者的智力、能力、工龄、级别、贡献等各种因素确定身股多少,并且在每个会计年度终了,根据其表现,经大掌柜提出身股晋升建议,由东家决定。

第三,人身股与实物资本股的折合问题。1股当年称为一分或者一俸,1股人身股折合多少货币资本股?当年晋商没有统一定制,各个商号在“合约”中自己规定。金融企业一般1股人身股有的等于实物资本股10000两白银,也有1分人身股等于12000两白银,也有1分人身股等于5000两白银,一般商号人身股相对较低,企业越小股份越低。

第四,人身股是不是封顶的问题。这涉及到每个劳力最多可以折多少货币资本股,也涉及到在全部利润分配中,实物资本股与人力资本股各占多大比重问题。当年晋商顶股是上封下不封。大掌柜最高,一股封顶;最低职员人身股可以少到零点几厘。少数老企业人身股总数,至清末民初时已经超过了实物资本股总数,以至原来的财东无法控制企业。这涉及到劳资双方在企业中的地位问题。

第五,劳力股的退出问题。股份企业的货币资本股是永远不清退的,但可以转让。人身股不能转让,子女不能继承,永远归劳动者本人所有。享有人身股的职员退休,人身股照常分红。顶股职员死亡之后,仍可以享受一个或二个会计年度的分红,叫“故股”。如果职员被辞退或者跳槽,当即终止人身股。

第六,人身股与实物资本股同股同酬不同责。在利润分配时,两种性质的股份同股同酬,但是企业倒闭,人身股不承担债权人的债务追索。不过,晋商企业重视经营风险控制,在会计年度结帐时,一是要提留“财神股红利”,实际上是公积金;二是要按照一定的比例从东家和顶股员工的所得红利中提留“护本”,即风险基金。若遇亏损,可以从护本中支出。也就是说人身股所有者和东家一样承担有限责任,实物资本股所有者承担无限责任。

经营要素的财务化理念

票号体现了经营要素的财务化理念,早期的晋商走的是异地贩运贸易的商人资本的道路,马克思曾经说过,商人资本有两种形式或者说两个亚种,即商品经营资本和货币经营资本。晋商在整个经营活动中,商品的流动是主要的经营活动,商品的流通是主要的经营过程,经营利润是完全建立在商品交易基础上的,这是早期的利润获得模式,这一阶段,晋商对财务管理的主要应用体现在账簿的记录上。

随着生意规模的扩大和经营经验的累积,晋商在商业实践过程中逐渐意识到,既然利润是经营的核心指向,为什么不试着把经营要素向财务结构中转移,于是,出现了人身股、出现了当铺、钱庄。如果说人身股制度是把人的因素化为财的结构的话,当铺是把物的因素化入财的结构,钱庄票号则是让财生财。

晋商财务管理:经营要素的财务化

经营要素 | 表现形式 | 经营理念 | 功能 |

财 | 帐簿 | 商品流通 | 记录 |

人 | 人身股 | 商品流通 | 人化财 |

物 | 当铺 | 商品流通 | 物化财 |

财 | 票号 | 商品流通 | 财生财之手续费 |

财 | 账局 | 资金流通 | 财生财之资金费 |

财 | 银行 | 资金流通 | 财生财之资金费 |

晋商把一切经营要素的资金化,实际上是给予了企业经营者一种财务管理的战略眼光经营理念。这使晋商逐渐意识到,商品资本和现金资本是两种不同的概念,而且,现金资本在经营上的价值和地位明显高于商品资本。从商品资本向现金资本转移,晋商开始了票号的经营,由此,实现了整个财务结构中的钱生钱的新架构。

[1]吃股,也称顶股,指晋商企业掌柜、伙计已经享有人身股份的权利。

[2]侯以莅:《傅山的龙门帐》《晋商史料与研究》山西人民出版社1996年第383页。

[3]中国人民银行山西省分行、山西财经学院:《山西票号史料》山西人民出版社1990年版,第617—618页。

[4]原书中为4788.30,此处计算误。

[5]原书中为4788.20,此处计算误。

[6]《山西票号史料》,山西经济出版社2002年版,第694页

[7]参见《乔殿蛟访问记录》,山西财经学院、人民银行山西省分行:《山西票号史料》山西人民出版社1990年第694-695页。

[8]《山西票号史料》,山西经济出版社2002年版,第694页

[9]如,在大德恒的第一个例子,第一种情况中,有973.03280-972=1.03280,而算得的余平分别为1.0264、1.05485。

[10]中国人民银行山西省分行、山西财经学院:《山西票号史料》山西人民出版社,1990年版,第695页。

[11]《绥远通志稿》民国抄本第38卷。

[12]王雪农、刘建民:《中国山西民间票帖》中华书局2001年,第747-750页。

[13]卫聚贤:《山西票号史》重庆说文社第55-56页。

[14]《大德通光绪十五年分红账》山西财经学院、人民银行山西省分行:《山西票号史料》山西人民出版社1990年第631-632页。

[15]卫聚贤:《山西票号史》重庆说文社第2-70页。